施設概要

宮代町立コミュニティセンター進修館

| 所在地 | 〒345-0822 埼玉県南埼玉郡宮代町笠原1-1-1 |

| アクセス | 東武スカイツリーライン 東武動物公園駅 西口から徒歩5分 |

| 駐車場 | 55台 障がい者用 3台 ( 8:30 ~ 21:30 ) |

| 電話番号/FAX番号 | 0480-33-3846 / 0480-47-0426 |

| info@shinsyukan.or.jp | |

| 開館時間 | 9:00 ~ 21:30 ( 2Fロビー 10:00 ~ 18:00 ) |

| 休館日 | 12月29日 ~ 1月3日 ( 臨時休館あり ) |

進修館の建物について

| 開館 | 昭和55年 ( 1980年 ) 7月 |

| 建築年月 | 昭和54年 ( 1979年 ) 3月 ~ 昭和55年 ( 1980年 ) 5月 |

| 面積 | 建設面積2,484平方メートル |

| 設計 | 象設計集団 |

| 施工 | 間組 |

宮代町のシンボル建築、コミュニティセンター進修館は、象設計集団が設計したユニークな建造物です。

コミュニティの拠点として、各種発表会や地域住民の会議、サークル活動など、多くの方に利用され、愛されています。

建築の目的

音楽会、映画会、武道会、踊り、演劇、落語、民謡大会、展示会、絵画教室、お茶、お花の会、町議会、委員会などのさまざまな地域活動への要求が高まる中で、これらを受け入れるに足りる、「世界のどこにもないような空間」。

立地条件

東武鉄道沿線の市街地域の中にあり、東武動物公園駅、町役場、小学校などを結ぶ、町の重要な軸線上に位置する。

平面計画上のポイント

親しみやすく入りやすい空間

- どの部屋へも外から直接入ることができるように、各部屋の接地性を良くする。

- すりばち状の中庭によって2階にも直接アプローチできる。

- 中庭は映画会、式典など野外活動の場。

- 内外を結ぶ回廊は、日差しや雨に対する緩衝ゾーンであり、

また、人々の出会いが生まれる空間。

まちの風景に調和する建物

- 周辺環境との関係を考え、建物全体をなるべく低くした。

- 北側の中庭の陰になる部分を少なくするような屋根の断面とした。

- 町の中の煙突、鉄塔、小規模建売住宅などの風景要素に呼応するデザイン要素を取り入れた。

( ぶどう棚を支える柱、光路のガラスとコンクリートの骨など ) - ぶどうや種々の樹木、芝生で施設全体を緑化した。

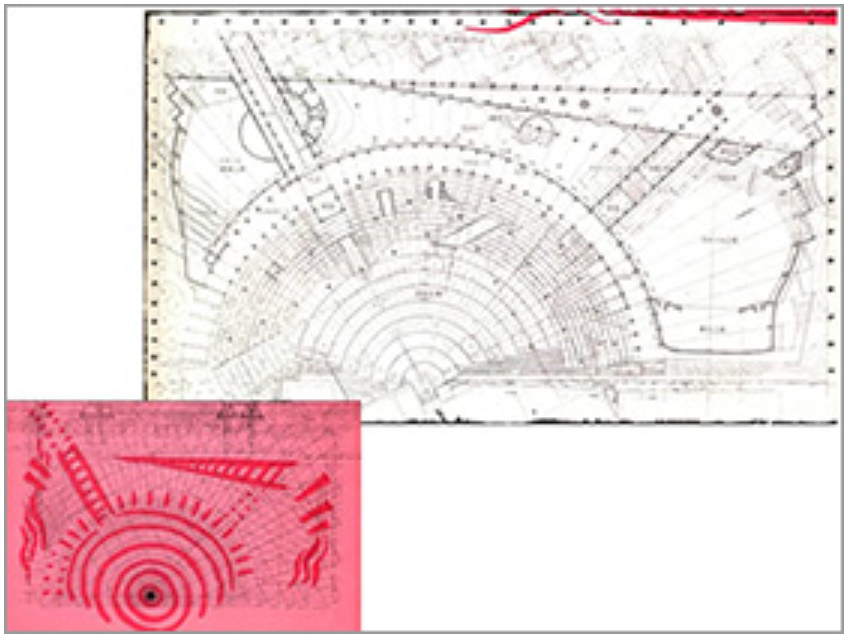

- 放射線と同心円状の骨格によって、まちと世界を呼び込むイメージ

他にはない特徴

■大ホール前と小ホール前の光路

大ホール前の光路は、富士山と筑波山を結ぶ軸、小ホール前の光路は、南北を結ぶ軸となっています。

■イス

背もたれ付きのイスには、「ロミオ」と「ジュリエット」、また、背もたれなしのイスには、「いざなぎ」、「いざなみ」と、それぞれに名称があります。

設計者の想い

設計者の想い

~「宮代の魅力を考える」シンポジウム 基調講演「進修館は世界の中心」 ( 2006年4月22日 ) から抜粋~

“世界の中心”が示すもの

進修館は本当に世界の中心かといいますと、「いや違う、私の家こそ中心です」とおっしゃる方もいらっしゃるのではと思っていますので ( むしろそれが願いですが ) 、「進修館も世界の中心」というタイトルの方が良かったような気がいたします。

世の中には、たくさんの中心があってその中心からいろいろな力が発散されて、そしてその中心に発散した力のお返しが戻ってくるようなイメージです。

そんな中心があちこちにあって、その力が重なり合っていく社会ができてきたらいいなという気持ちで、ここでは「中心」と言っています。

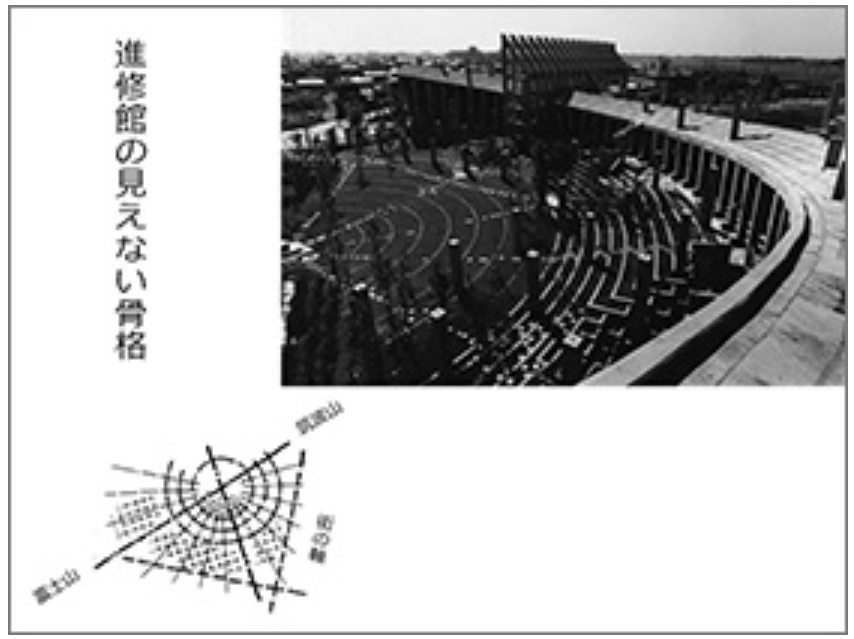

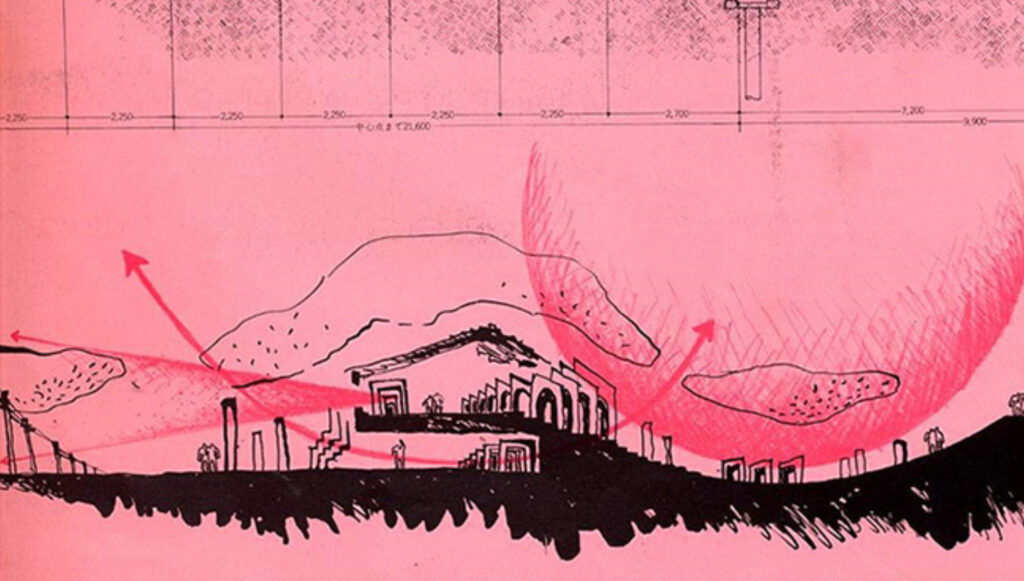

進修館の見えない骨格

進修館の広場の真ん中に中心があるとしたときに、そこから放射線が一定の角度で世界に向かって伸びていっているわけです。

そして、見えない線の方が多いのですが、見えているところが進修館を構成している基本的な骨格になっております。

そのうちの1つで、図の右下 ( 南 ) から広場の中心 ( 北 )に伸びている光路が南北軸といって南北の線です。

そして、もう1つの軸がちょうど富士山と筑波山を結んでいる光路です。

この2本の光路が大変重要な軸線になっております。

小ホールを出たところの光路が南北軸で、食堂と大ホールの間の光路が富士山と筑波山を結ぶ軸になっています。

この限られた土地の中に立っている建物ですけれども、富士山だとか筑波山だとか北極だとか南極だとか、いろいろなものを取り込もうと、とても欲張ったイメージでスタートしているわけです。

放射線と同心円 ( いろいろな直径の円 ) の輪と、それから、そこに細く縦横の碁盤目が描いてあります。

これが東西南北の線です。

進修館の屋根の上にも中庭にも、ブドウ棚を支える柱がたくさん立っていることにお気づきかと思います。

3.6メートルピッチで縦横の碁盤目の上に柱が立っております。

それが東西南北を示しておりまして、これも見えないところまでどんどん伸びていくと、地球上を覆う網の目になっていく。

そして、その一部が進修館で目に見えていて、ブドウを支えているというイメージです。

南北の線と中心から世界へ伸びていっている線と世界に広がっているような波紋のような線の3つが重なっています。

さらに、宮代町の地形のようなあいまいなひだみたいなもの、この4つが重なっているとお考えいただきたいと思います。

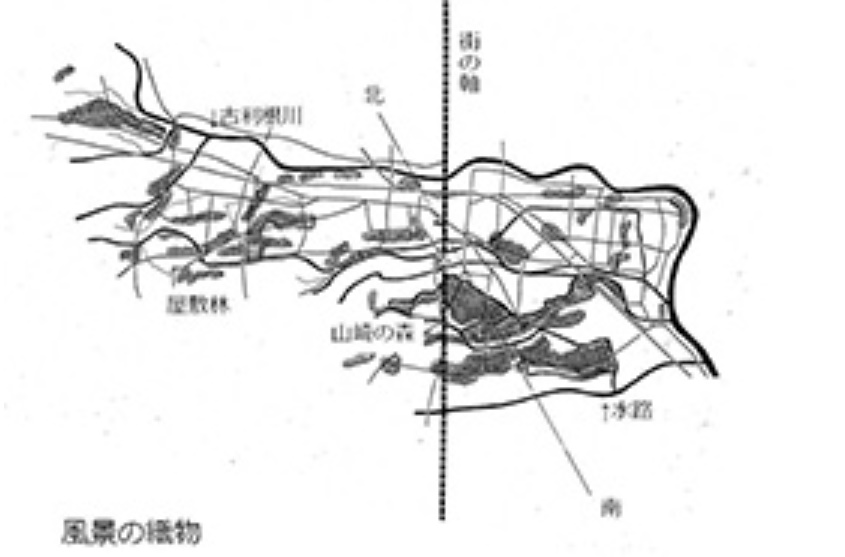

街なかに『農』を溶け込ませる

街なかエリアにある進修館に農村エリアの屋敷林のイメージをもってこようというのも強い願いでした。

宮代の一番いいところは、きれいな屋敷林と水田だと思っています。

屋敷林と水田の美しさが保たれた宮代の、街なかに建つ進修館は、農業や自然を敬う心のシンボルであってほしいと思っておりました。

進修館もブドウや木々に包まれて、植物と建物が一体となったような場にしようと考えたわけです。

ご覧のように屋敷林 ( グレーに塗ってあるところ ) と水路 ( 黒い線 ) が、ちょうどタテ糸とヨコ糸のように風景の織物を作っているように感じられます。

実に美しく、どこに立っても屋敷林で囲われているように感じられます。

あまり広く全体が見えないで、屋敷林が幾重にも重なって向こうに見えて、その中心に自分がいるというような感じをあちこちの場所で受けることができます。

宮代町の風景には、囲われた安心感があります。

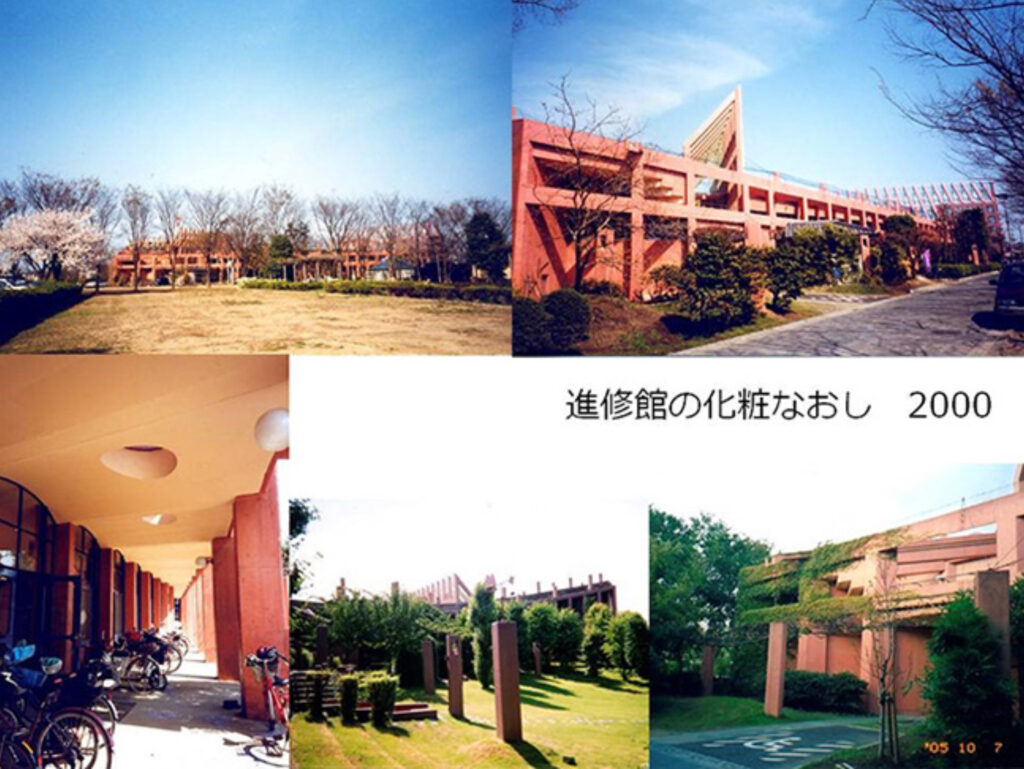

20年目の化粧直し

農のあるまちづくりという構想が出来上がった頃でしょうか。

平成12年前後だと思います。

ちょうど進修館の表面が風化してきたので、これをひとつの節目として元に戻そうという計画が持ち上がりました。

地元の建築家の方々は、打ち放しの感じをとても気に入っていらして、またあの感じにしようというお考えがありました。

ところが、本当の打ち放し風にするには、名人芸でやらなければならず、そうするととてもお金がかかるそうです。

そこで、お金がかからないようにすると、グレーの膜を薄く塗ったような雰囲気になってあまり化粧直しという感じがしないし、もとの打ち放しの雰囲気にもならないということが見本をいくつか見せてもらって分かりました。

また、もともと進修館をつくったときは、新しく、力強いダイナミックな骨格をつくろうということが最優先でした。

それから20年がたって、農のあるまちづくりに重点が置かれるようになり、力強いだけではなく奥の深い艶やかなまちづくりのイメージもあったので、ここで少し色をつけるという考えはいかがでしょうかということを申し上げました。

そして、現在の色になったのですが、南側と北側では色の感じを変えております。

南側は常に光があたっている面なので、トマトやにんじんなど太陽に向いた元気なイメージの色にしました。

また、北側である進修館の庭は建築では常に直射日光のあたらない影の部分になり、そこで、南側で使うような色をつけるとあまりきれいにならないような気がしたので、ブドウ色にして影の中で艶が出るような色を選びました。

進修館前の広場には、すり鉢状の空間があってその中に大きな空気の塊があるようなイメージがありました。

旧庁舎がなくなって、その広場をどのように整備していくかという計画のときにも、ひとつの大きな空気の塊が入るような空間ができていくといいと考えています。

そして、ここが世界の中心だ、ここに世界中の何かを集め、そこでできたものを世界に向けて発信していくというようなイメージの中心的な点ができるといいと考えています。